海绵城市理念在桃浦科技智慧城建设中应用的建议

日期:2017-02-08 来源: 政协上海市普陀区委员会 九三学社普陀区委

海绵城市理念就是通过“渗、滞、蓄、净、用、排”的有机结合,最大程度上减少城镇化发展建设对自然水文特征和水生态环境造成的负面影响,从而实现人与自然的和谐,使城市像海绵一样具有弹性和张力。

桃浦科技智慧城的发展目标是“坚持产城深度融合、低碳绿色生态、城市设计人性化,努力把桃浦地区打造成为上海中心城区结构调整和转型升级的典范”。这一目标为构建普陀宜居宜业、环境优美、低碳环保生态文明区具有重要的战略意义。因此,加快完成市政和信息基础设施,落实海绵城市和综合管廊设计,积极推进城市有机更新,完善城区功能,提升城区品质是实现这一目标的基础。

一、功能定位与现有方案

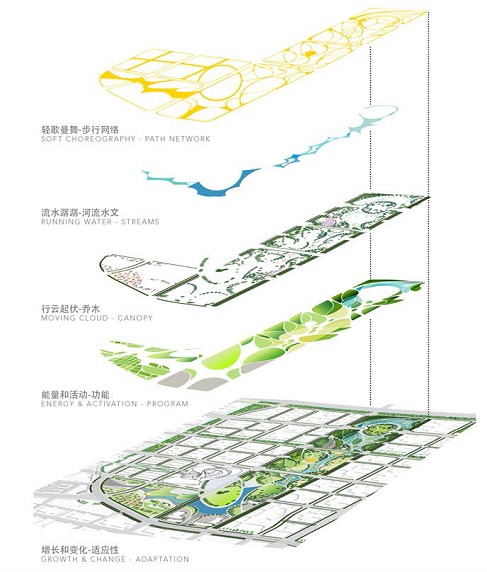

桃浦科技智慧城愿景:“上海·新自然”,在上海持续发展,城市化和密集化的过程中,必须留出足够的开放、美丽、宁静、自然和生态的公共空间。

桃浦科技智慧城总体定位:上海城市肌理中主要科技创新中心区之一,将吸引潮流文化的引领者,各行业的领导者和世界顶尖的企业。

桃浦科技智慧城的功能定位:以总部商务、科技研发、生态绿地为核心功能,居住、商务、商业休闲、社区配套为主要配套功能的综合型城区。

桃浦科技智慧城的规划布局:形成“一轴、一心、两带、多组团”的布局结构,即中央生态绿轴引入大型中央绿地,形成片区内绿色生态网络构架;利用李家浜及新开河滨水空间,形成两条滨水景观带。

以上述功能定位和区划布局为基础,针对城市建设空间和人居生态环境的协调融合,满足城市功能的均衡性和完整性,进一步深化和落实海绵城市的理念。结合普陀区发展特色,提出以下具体建议。

二、建议

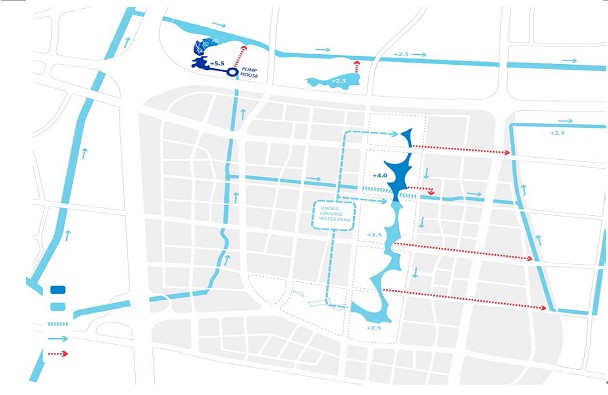

1、水安全——渗、蓄、滞、排,调整地表径流

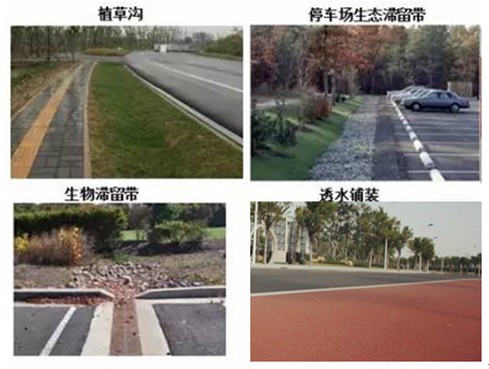

按照海绵城市下低影响开发的原则,应强调通过生态功能来维持开发前原有水文条件,控制径流污染,减少污染排放,实现开发区域可持续水循环的目的。

(1)以一轴两带为基础,集约、绿色、低碳、智慧城市为目标,最大限度地保护并修复河流、湖泊、湿地等自然界的海绵体和水生态区,实现行洪、蓄水等防洪安全及生态功能。

(2)完善雨水收集系统,将输送、净化、储存、排放等环节有机地统一,协调运作,合理确定城市排涝规模,提高城市防汛安全。

(3)结合池、塘、湿地等点状带状结构,合理设置雨水存蓄装置。既可以减少雨水管道的排水负担,也可避免初期雨水进入河道,有效减弱了对河道的污染。

2、水生态——净+用

利用中央公园绿地等开放性公共区域,进行雨洪调蓄、净化初雨污染、修复水体生态,形成有效的水体循环和水力调度,构建“智慧城”特色水景、带动周边水环境质量的提升。

(1)采用吸附地表水污染物质较强的透水地面的过滤,拦截地表水中的固体物质进入水体。如:在人行步道、草坪、路面、停车场、大型室外活动场所等设置透水路面,通过渗透实现源头减少直接入河雨量,削减污染物。

(2)建议结合景观设置净化措施,在规划绿地内设置生态廊道、表流湿地等生态净化工艺,通过缓冲式自流起到控制雨水污染、提升水质的作用。

(3)将水质净化单元作为区域内的城市之肺,通过水资源调动,为周边河道提供清洁水源、同时引入外河水继续净化,发挥雨洪公园的生态效应,为海绵城市建设打造良好的生态本底,实现了城市与自然的和谐。

3、水景观——绿水融合,营造滨水景观带

在桃浦科技智慧城设计中,作为“上海绿廊”的重要组成部分,设置了一系列公共空间,为营造滨水景观带提供了条件。

(1)建议设置滨河廊道串联智慧城中各功能区,利用滨水景观视线廊道实现城市多元功能的联系。通过营造水景观提升滨河区域的集聚效应,开发滨河商业街、文化街、休闲街,使滨河区充满活力。

(2)在城市滨河空间塑造上,建议保护和强化多功能用途的自然生态环境,保护生态廊道的生物多样性和水文景观特征,实现水上交通、游憩休闲、绿道系统、防汛减灾等多种功能。结合城市滨河廊道设置智慧城市生态景观绿道系统,如:湿地水体保护绿道、游憩步行绿道、风景绿道、自行车绿道、滨河管理绿道等。

(3)以生态景观廊道和多个湿地公园发挥生态效应,提升区域内水环境质量、修复片区内生态系统。

4、水文化——以水为源构建桃浦智慧文化特色

借鉴国际经验,以水为源,结合桃浦科技智慧城产业结构,构建具有现代科技智慧特色的水文化。

(1)建议沿中央公园滨河区域布置具有现代科技文化特色的会展中心、机器人演示馆、VR体验馆、水处理展示区等,构成苏州河滨河产业文化的延伸和补充,并与浦东科技文化馆形成东西呼应。

(2)建议以现有桃浦文化创意产业园为载体,构建普陀水文化创意特色,充分发掘苏州河、桃浦河的滨河传统文化,并探索与智慧城科技文化的融合,形成现代科技文化创意产业集聚区。

《关于推进海绵城市建设的指导意见》明确指出:城市建设需推进公园绿地建设和自然生态修复。推广海绵型公园和绿地,消纳自身雨水,并为蓄滞周边区域雨水提供空间。加强对城市河湖、湿地等水体的保护与生态修复。因此,期待桃浦科技智慧城的建设为上海市及全国海绵城市的规划建设做出优秀示范。