普陀区社会体育指导员队伍现状调查与分析

日期:2016-02-03 来源: 政协上海市普陀区委员会区政协体育界别组

为积极构建亲民、便民、惠民的全民健身服务体系,进一步推动政府职能转变,推进政社分开,管办分离机制改革,促进社会体育指导员工作的转型发展,提高市民科学健身水平,区政协体育界别组对我区社会体育指导员现状进行了专题调研。

一、我区社会体育指导员队伍的基本情况

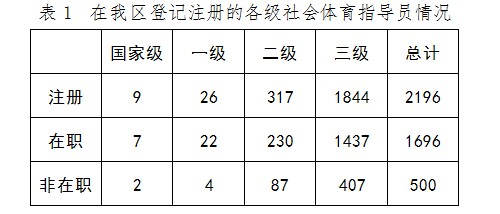

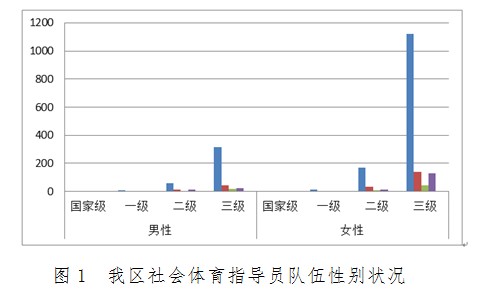

根据上海市体育指导员协会所提供的基础数据,截止2015年4月,在我区登记注册的各级社会体育指导员有2196人,男性504人,女性1692人。其中国家级社会体育指导员9人,一级社会体育指导员26人,二级社会体育指导员317人,三级社会体育指导员1844人。

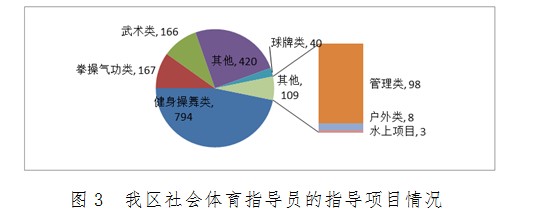

我区社会体育指导员队伍采取区县统筹、街镇管理、团队自治的三级网络管理模式,目前处于活动状态(以下简称在职)的各级社会体育指导员人数为1696人,其中真正在从事技能指导或者团队管理工作的人数约600人,在职的各级社会体育指导员中男性仅有383人,女性则有1313人,男女比例约为23:77,因离职、搬迁、死亡等原因(以下简称非在职)无法继续在我区出任社会体育指导员工作的人数为500人。自2000年以来,我区社会体育指导员的平均年龄从62周岁逐步降到了51周岁,文化程度以中高等学历为主,占指导员总数的68%。根据注册的指导技能种类分为8大类43种,其中健身操舞类指导员794人,拳操气功类指导员167人,武术类指导员166人,管理类指导员98人,户外类指导员8人,球类牌类指导员40人,水上项目3人,其他类型指导员420人。

二、指导员队伍建设存在的主要问题

1、基数不足,年龄偏高

根据国务院发布的《全民健身条例》(国务院令第560号)、《全民健身计划(2011-2015)》、《上海市市民体育健身条例》、《上海市体育事业与体育产业发展“十二五”规划》等相关法律法规的要求,各级体育型政府部门应当以不低于常住人口1.5‰的比例配备社会体育指导员,据区统计局提供的数据,截止到2014年底我区常住人口数量为1293099人,按照要求规定配备比例,我区需要配备1940名指导员,但目前我区在一线岗位工作的各级社会体育指导员只有1696名,离要求人数还存在244人的缺口。

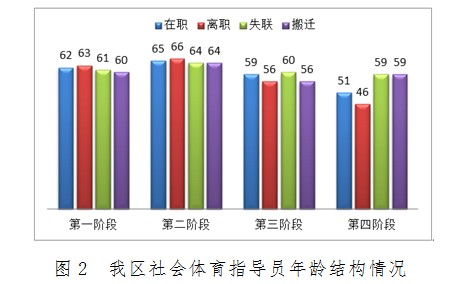

根据从事社会体育指导工作的起始年份划分,2000年及以前分为第一阶段,2001至2005年为第二阶段,2006至2010年为第三阶段,2011至2015年为第四阶段。

虽然在四个阶段的培训中,指导员的平均年龄从2000年起的62周岁开始,稳中有降的逐步改善到了2015年的51周岁,但是通过和部分指导员的电话沟通,我们得知除了部分因为身体不适或者因疾病原因无法继续担任指导工作外,大部分指导员的回答都是帮子女带孩子,由此可以看出目前我区的指导员队伍仍处于老龄化状态,急需新鲜血液的加入。

2、项目偏重,来源单一

我区的社会体育指导员是通过各街道、镇,组织居委会干部、体育团队负责人及骨干人员,通过统一的培训获得指导员资格证书,对于指导员事业的快速发展和群众日益增长的健身需求来说,这一单一的指导员来源是远远不够的。

8大类43种的指导项目中,健身操舞类(15种项目)指导员占整个指导员队伍的47%,几乎占据了指导员队伍的半壁江山,位居第二的其他类指导员也高达25%,武术类和拳操气功类(合计12种项目)指导员各占10%,并列第三,而另外4大类项目(15种项目)总和只有8%,由此可以看出,我区指导员的指导项目存在明显的项目偏重。如何做好项目间的平衡,是我区体育发展面临的严峻考验。

3、供需不匹配,功能发挥不明显

根据本次调查结果显示,大部分指导员仍以自我锻炼为主,偶尔进行技能指导及团队管理,仅有一小部分社会体育指导员从事着和指导员功能相匹配的工作,即便是这样,他们的服务范围也仅限于自己的小团队内,在公共体育场馆中几乎看不见指导员的身影,未能充分发挥社会体育指导员的功能和作用。

调查时还发现一个比较尴尬的情况,既不是指导员不愿意去从事技能指导工作,也不是老百姓不想获得科学健身的指导,而是老百姓想获得指导的时候,除了通过寻找健身房的私教、网络上查询健身方法或者朋友间互相学习等传统途径外,不知道还有社会体育指导员这样一群无私奉献的人群存在。同样由于年龄结构、技能偏重等诸多客观因素的存在,指导员也不能有效的深入到群众中去进行技能指导工作。信息不对称也是造成目前整个社会体育指导员功能发挥不明显的一大拦路虎。

三、我区社会体育指导员队伍建设的对策建议

我区社会体育指导员队伍的建设工作虽然在不断的推进中,但是许多问题也是客观存在的,这就需要我们根据实际情况,制定相应的策略来攻克这些问题。

1、加强培训,进行结构调整

从社会体育指导员群体的总数来说,首先要在各街道、镇的配合下,完成1.5‰的目标任务;其次需要根据上海市体育局下发的《上海市社会体育指导员管理试行办法》要求,以不低于常住人口2‰的比例配备社会体育指导员。对此我们可以采取“两步走”的方式来促进这项任务的完成。通过多次各级社会体育指导员培训,在2016年达到1.7‰的指标,而在2017年完成2‰的总目标。

完成目标的同时,还应让更多的青年,尤其是男性加入到社会体育指导员的群体中。在培训时根据各街道、镇的特色和各年龄段健身人群的不同需求,培育属于各街道、镇的特色项目,帮助街镇逐渐完成“一街一品”、“一镇一品”的体育项目品牌布局,破解技能指导项目偏重的问题。

品牌的拓展也可以是特色指导员队伍的建设,例如桃浦镇因为区域面积比较大,各小区的健身苑点较为分散,如果只靠个人或者少数人进行日常的维护管理,容易顾此失彼。针对这一情况,在桃浦地区试点组建一支由社会体育指导员组成的维护队,定期定点的进行健身苑点的巡查工作,取得了良好的效果,应加以推广。

2、开源拓展,扩大服务领域

街镇培训是目前指导员队伍的唯一来源,这显然无法满足人民群众日益增加的健身需求,我们需要进行多元化发展,通过各种渠道深入挖掘,开发潜在的社会体育指导员市场,如吸纳退役的运动员,培养校园体育指导员,发展企、事业单位的人员或者委托第三方进行市场化运作,将社会体育指导员职业化,形成长效、可复制的模式,不断地为指导员队伍输送新鲜血液。

在拓展队伍的时候,也要扩大社会体育指导员的服务领域,不仅在小团体内进行服务,还应通过各种宣传途径,让百姓知道并了解社会体育指导员,让指导员走出社区,走进场馆,走进企业,走进园区。

扩大服务领域,还要从指导项目入手,目前我区的几大品牌项目,如长风的手杖操,石泉的象棋,真如的气排球、围棋,在现有的基础上继续做强、做精;对于部分还没有品牌项目的街道、镇,则可以通过分析地区特色,选取单个或者多个项目进行试点,如长寿路街道主要以商业圈为主,可以寻找一些适合中青年的项目进行品牌推广,例如户外运动、休闲运动或者各种球类运动。这类人群既有健身意识,又有一定的消费能力,在健身的同时也能带动体育用品的消费。

3、梳理人员,用好“互联网+”

当前指导员功能发挥不全,主要有以下两个方面的原因,一是很大一部分指导员是居委会干部兼任,因本身工作原因无法长期有效地从事指导员工作,二是由于年龄、家庭、身体等客观因素无法继续从事指导员工作。因此,需要尽快调整指导员队伍。

有效地保留现有指导员的数量,也是非常重要的一步,虽然人员的流失在所难免,但应该尽量避免因为“人为因素”造成的人员流失。一方面,要加强对已注册指导员的培训,培养个人资料信息更新的意识;另一方面,通过活动、比赛、技能再培训、年度表彰会等形式,加强与指导员队伍的沟通,让我区所有的指导员有归属感,同时也给指导员提供一个交流和展现自我价值的平台。

除了搭建传统的指导员平台之外,我们还需要与时俱进,充分发挥互联网+全民健身和移动终端的功能。区体育局2015年联合一家互联网企业,共同开发了一款可以多平台使用的社会体育指导员管理系统“我要运动”,目前正处于推广阶段。该系统打破了信息不对称、供需不匹配的局面,既让百姓知道身边就有无私奉献的指导员,又能给拥有专业技能的健身爱好者提供一个交流分享的平台,同时又方便政府监管,实现三方共赢,促进社会和谐发展。