普陀区失能老人养老服务现状及其对策建议

日期:2015-01-20 来源: 政协上海市普陀区委员会 农工党普陀区委

丧失生活自理能力的老人称为“失能老人”。按照国际通行六项活动能力量表,即吃饭、穿衣、上下床、上厕所、室内走动和洗澡评判,1到2项“做不了”的,定义为“轻度失能”;3到4项“做不了”的定义为“中度失能”;5到6项“做不了”的定义为“重度失能”。依据中国老龄办《2010年度中国老龄事业发展统计公报》,中国城乡部分失能和完全失能老年人约3300万,占总体老年人口的19.00%,完全失能老人1080万人,占老年人口总数的6.05%。到2015年,即“十二五”期末,中国部分失能和完全失能老年人将达4000万人,其中完全失能老年人口将超过1200万人。作为世界上失能老人人口最多的国家,我国面临养老照护服务的压力超过世界上任何一个国家。失能老人的照料护理已成为中国社会非常迫切需要解决的问题。

根据新修订的老年人权益保障法,国家逐步开展长期护理保障工作,保障老年人的护理需求。但现阶段失能老人的护理大部分还是靠家庭解决,而随着独生子女的父母进入老年空巢,依靠子女来解决失能老人的护理问题越来越难。普陀区地处上海中心城区,近年来随着中心城区人口的大量导入,户籍老年人口呈现出数量多、比重高、增长快的特点,人口老龄化以及老年人口高龄化致使区域内失能老年人口的绝对规模迅速增加。根据区域特点,着力构建失能老人的养老保障体系,是新时期贯彻落实以人为本的科学发展观,着力解决民生工程的切实之举,对于促进家庭幸福、维护社会和谐稳定也具有非常重大的意义。

一、普陀区失能老人现状及其基本特征

1、户籍人口老龄化比重高,空巢独居者居多

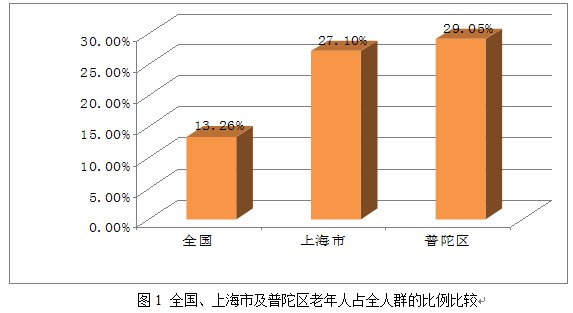

根据普陀公安分局人口办提供的数据显示,截止2013年底,我区户籍人口885794人,60周岁及以上人口数257350人,占总人口数的29.05%,高于全市27.1%的平均水平,更远远高于全国13.26%的平均水平(见图1);65岁以上老人有163654人,占18.48%。区民政统计60-79岁独居老人有5420人,其中孤老498人;80-89岁独居老人有5504人,其中孤老121人;90岁以上独居老人788人,其中孤老29人;合计独居老人11712人,孤老648人。我区独居老人数量在上海市各区县中排名前列,空巢老人约占51.40%。

2、失能老人数量多,80岁及以上高龄失能老人将近半数

上海市60岁以上失能老人约占户籍老年人口的6.68%,合计25万。据此推算,普陀区现有60周岁及以上失能老人数为17191人,其中,65岁以上老人中有失能老人15874人,占9.7%;80岁以上老人中失能老人占比要更高些,占14.88%。80岁以上老人中有失能老人7535人,占失能老人总量的43.83%(详见表1)。根据区发改委相关课题报告测算,到“十二五”末,普陀区60岁及以上老年人口总量为31.32万,失能老人将达到2.1万人。

表1 普陀区60岁以上户籍人口失能老人估算数

|

年龄分组 |

户籍人口 |

失能老人数 |

占 比 |

|

60-64岁组 |

93696人 |

1317人 |

1.41% |

|

65-79岁组 |

113014人 |

8339人 |

7.38% |

|

80岁及以上组 |

50640人 |

7535人 |

14.88% |

|

合 计 |

257350人 |

17191人 |

6.68% |

3、失能老人以居家养老为主,在区辖养老机构养老的接近五分之一

我市目前共有养老机构631家,即使将现有近11万张养老机构床位全部提供给高龄老人,仍有约85%的高龄老人必须留在家中养老。我区养老机构有36家,总床位数为5192张,平均入住率约为84%;65周岁及以上失能老人在区辖35家机构养老的为3103人,占65岁以上失能老人总数的19.55%;超过80%的失能老人均为居家养老。

4、失能老人医疗费支出高,月均最低医疗费用超过千元

据统计,2013年1月至2014年10月间,在普陀区医疗机构就诊的65岁以上失能老人数为17861人,分布于各街道镇的失能老人就诊人均月医疗费用最低为1056.36元,最高为1611.13元,平均为1337.65元;人均月药费最低为421.35元,最高为728.14元,平均为574.36元(见表2)。

表二、普陀区65岁以上失能老人就医费用一览表(22个月)

|

街道/镇 |

人数 |

总费用(元) |

人均费用(元) |

月人均费用(元) |

总药费(元) |

人均药费(元) |

月人均药费(元) |

|

真如镇 |

2571 |

79713074.64 |

31004.70 |

1409.30 |

34927830.69 |

13585.31 |

617.51 |

|

宜川街道 |

1259 |

29259002.41 |

23239.87 |

1056.36 |

11670531.15 |

9269.68 |

421.35 |

|

桃浦镇 |

2276 |

59360247.29 |

26080.95 |

1185.50 |

24753503.43 |

10875.88 |

494.36 |

|

石泉街道 |

1650 |

45198863.17 |

27393.25 |

1245.15 |

18668932.70 |

11314.50 |

514.30 |

|

甘泉街道 |

1382 |

34053344.64 |

24640.63 |

1120.03 |

13841635.65 |

10015.66 |

455.26 |

|

长征镇 |

3215 |

96425835.22 |

29992.48 |

1363.29 |

41791857.69 |

12999.02 |

590.86 |

|

长寿街道 |

1330 |

38028326.15 |

28592.73 |

1299.67 |

16019134.85 |

12044.46 |

547.48 |

|

长风街道 |

1289 |

41179821.59 |

31947.11 |

1452.14 |

17738887.70 |

13761.74 |

625.53 |

|

曹杨街道 |

2889 |

102400306.40 |

35444.90 |

1611.13 |

46279340.79 |

16019.16 |

728.14 |

|

合 计 |

17861 |

525618821.30 |

29428.30 |

1337.65 |

225691655.10 |

12636.01 |

574.36 |

二、普陀区失能老人养老存在的主要问题

1、高需求低供给,失能老人的照护服务需求矛盾凸显

(1)各级政府针对失能老人长期照护制度及政策的顶层设计不足。现阶段,我区失能老人规模巨大与区域分布不均并存,长期照料服务设施和服务机构发展严重滞后,长期照料服务费用缺乏制度性保障,长期照料服务缺失。一方面,由于全社会防范老年期失能的风险意识淡薄,完全失能老人规模不断增加。另一方面,由于老龄群体中高龄老年人比例的上升,由此造成中度和重度完全失能老年人的相对比例增大、绝对数上升,而且这一趋势今后三、五年内不仅不会缓解,还会进一步加重。全市目前尚未建立失能老人护理津贴制度,失能老人的长期照料机构和有资质的、适合从事社会护理服务的养老护理员严重缺乏,机构管理缺乏分类标准和管理规范。养老机构总体收养量和平均收养量都很小,机构和床位数远远满足不了庞大且日益增长的需求;养老护理服务体系和保障体系的基础性作用不能真正体现,医养结合的瓶颈尚未打通。从表1中不难发现,随着年龄的增长,失能老人在其所在人群年龄组的构成比也明显增加。近2万的失能老人,给老人及其家庭的生活带来了极大的压力,特别是完全失能老人群体,日常生活及活动必须有专人照料,而这一现况的解决需要消耗大量的社会资源。全市现有老年医疗机构共计25所,独立老年理病院床位4471张,全市共建家庭病床4.97万张,而我区现有老年医疗护理床位890张,全区共建家庭病床3875张。安养、乐活和善终是每一个老年人最大的心愿,而我们的老龄事业任重而道远。

(2)“9073”养老模式下,基于社区的失能老人长期照护体系尚未构成。随着经济社会的变化,家庭结构逐渐小型化、核心化,老年人的长期照护问题由个体层面转为社会层面而成为社会问题。由于沪籍大部分老年人已纳入制度性的社会保障安排,诸如领取城镇基本养老金、小城镇基本养老金、新型农村社会养老金、征地养老补贴等,大多数老年人基本生活尚有保障,老年人养老依赖自我保障,少部分失能老人靠自我养老结合子女供养。但由于我区尚未形成与经济水平和老龄化趋势相适应的失能老人养老护理行业,社会养老服务业发展严重滞后。失能老人社会照料、社会服务制度不健全。调查结果表明,我区养老机构中收养的失能老人仅占全部失能老人的6.45%。特别是重度失能老人的医疗护理服务严重缺乏,社区居家养老服务业仍然处于起步摸索阶段,养老护理行业尚处于传统的养老服务模式,居家养老及护理主要依靠家庭成员及保姆,由于缺乏专业的护理技能,以及繁重的护理任务和长期无间歇的劳累,大大减低了这些护理人员对失能老人提供的护理质量。

(3)“四二一”家庭结构导致养老功能弱化,失能老人的家庭照护资源缺乏。随着我区工业化、城镇化发展,劳动力人口变迁,尤其是计划生育政策使得家庭结构小型化,传统家庭照料的人力资源出现匮乏,使建立在多子女条件下的传统家庭照料模式逐渐消失,家庭支持功能已不能适应当前的经济社会发展要求。由于受多元文化的影响,特别是受家庭规模小型化的影响,不仅空巢家庭老人身边无子女照料,而且大量和子女生活在一起的老人由于其子女工作、生活压力的增大,也难以得到儿女和其他家庭成员的精心照护,造成有心无力的局面;加之完全失能老人对长期照料护理有较高的专业化、规范化要求,更使得子女、亲属对于承担家庭长期照料护理显得力不从心,难以为继。一个失能老人可能拖垮一家人,特别是既有身体功能障碍又有认知功能障碍的失能老人,更是难以应对,家庭生活质量明显下降。

2、失能老人的照护以亲友为主,政府对其社会支持网络的资助和支持有限

调查结果显示,本区失能老人中有照料护理需求的约占77.10%,失能老人依靠家庭成员提供日常照料和护理,按照介入和承担责任的顺序依次为:配偶、子女、媳妇女婿、兄弟姐妹及其他亲属,配偶在照料中的作用随着失能老人年龄的增加而弱化,子女照料也存在诸多实际困难,失能老人的照料护理需要一定的专业性和技术性,不同于一般的生活照顾。当前,社区、养老机构,非政府组织以及政府构成了失能老人家庭以外的责任主体,但从失能老人的整个社会支持网络来看,他们从家庭以外能够获得的支持极其有限。

(1)社区养老服务受到资金、场地、人员的限制,服务内容、服务标准参差不齐。各级政府和社会力量对社区服务的资金投入尽管在不断加大,但仍然捉襟见肘,社区用于照护失能老人的机构设施严重不足,加之城区有限的场地空间限制了社区服务的规模和发展。社区专业化养老护理人员严重短缺,各类志愿服务也呈现出大起大落的波动状态,很难保证服务提供的及时性、有效性、均衡性和持久性。

(2)愿意收养失能老人的养老机构不多。目前,我区由社会养老服务机构提供护理,我区养老机构有近36家,总床位数为5192张,平均入住率约为84%,其中收养的失能老人约占全部失能老人的6.45%,远远不能满足巨大的失能老人护理需求外,配备医疗室的不足四成,近半数的机构只接受生活能自理的老人或以接受自理老人为主,不收住失能老人。由于养老机构普遍存在投资回收周期长,在享受政策待遇方面普遍较低,经营环境较差,这就使得有些养老机构片面追求回报,降低经营成本和人力成本,造成机构照护的服务质量难以保证。而老人作为全社会最大的弱势人群,整体收入水平偏低,服务支付能力不足,势必市场介入程度低,再加上政府投入不均衡、且覆盖面过窄,社会慈善捐助不充分,由此在市场选择和政府救助之间就出现了大量边缘化人群。

(3)对失能老人长期照护人员的支持不足。失能老人尤其是完全不能自理老人需要专人护理。调查结果显示,本区居家养老失能老人的照护以配偶及子女为主,在长期照护过程中,他们的精神压力较大,由于长期得不到休息,身体状况也受到严重影响。近年来政府及社区也通过社区老年日间照料中心,解决部分失能老人照护家庭的喘息服务,但整体而言,由于资源有限,能够提供给照护人员的服务十分有限。

由于存在越来越多失去生活自理能力的空巢老人,使得养老问题更加凸显,为了确保“老有所养”,构建社会支持网络也越来越重要。

3、对老年人口问题影响的估计不足,养老护理服务缺乏系统规划

(1)国家层面对养老护理的整体规划不足。目前中国60岁的老年人平均寿命为18年,而平均预期带病期为13年,这就意味着我国老年人存在大量的照护需求,而我国缺乏老年人长期照料护理服务的长期发展规划,对完全失能老人的保障定位还没有形成,长期医疗护理保险还没有进入议事日程,国家的“十一五”规划虽然写入了“实施爱心护理工程”的内容,但在实践中却没有得到很好落实,失能老人的长期照护仍然是困扰亿万家庭和养老事业发展的严重社会问题。由于长期护理保险制度这一主线的缺失,难以完成对于社区、失能老人收养机构以及非政府组织的有效整合,城乡以及区域之间的差距难以弥合,社会基本养老服务的均等化难以实现。尽管上海市“老年护理保障计划”试点提出“老年护理费用专项补贴”、医保政策加以调整等措施,但要在我区得以落实还需时日。

(2)本区对失能老人养老护理的设施资源规划配置较少。近年来为了应对日益加剧的人口老龄化,本区加大了老年服务的公共资源投入,在土地资源有限的情况下,通过引导社会力量,尽力发展各级各类养老服务机构,但总体而言,护理型养老机构规划配置严重不足,这在客观上也加剧了失能老人机构养老供需矛盾。

三、加强普陀区失能老人养老服务的对策建议

失能老人,特别是完全失能老人的长期照护问题不仅是老年人个人和家庭的迫切需要,也是一个严峻的亟待解决的社会问题。应对这一挑战,需要从更全面、更系统、更深入地推动养老服务发展来破题化解。要确立公民权利理念,政府主导为失能老人长期照料护理提供正式照护,是国家宪法法律赋予公民的基本权利,是各级政府的法定职责。本区应该着力巩固和支持家庭照护、大力发展社区照护、规范并提升机构照护,形成以家庭照护和居家照护为主、机构照护为辅,各种形式的照护服务相互补充、相互支持的体系。将机构、社区及居家等类型的长期照护整合为连续性的服务网络。

1、将构建失能老人长期养老照护保障体系纳入区域社会经济发展规划范畴

居家养老是我国老年人的主要养老模式。根据失能老人规模增加、比重上升的趋势,在制定区域十三五规划时,要根据2014年上海市“关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见”,大力发展居家养老照护,并从技术、医保、喘息服务三大体系加以保障。建立以政府为主导,社会参与,机构为主体,家庭为基础的养老服务供给运行机制。

一是加强对失能老人的动态监测,掌握失能老人的相关数据信息。针对我区养老护理行业发展滞后问题,迫切需要建立我区老龄人口长期监测网络,各街道镇应尽快掌握本地失能老人底数实情,以便进行分类指导、提供个性化社会养老护理服务措施。

二是发挥社区卫生服务中心作用,建立完善失能老人的健康档案。包括老人健康状况、医疗档案、收入来源、家庭状况、老人情绪状况等,政府作为失能老人社会支持网络的责任主体,要提供丰富的资讯,增强政策的针对性和时效性。

三是建立社区平台支付制度,负责失能老人社区护理的补贴标准核查结算、监督,统一养老服务水平的质量,为失能老人提供必要的基本社会保护,这也是构建和谐社会,使老年人共享经济社会发展成果的内在要求。

2、因地制宜,充分发挥市场在失能老人养老照护中的资源配置作用。

一是总结久龄家园建设的经验,提高区域已有养老服务资源的使用和利用效率。总结久龄家园经验,结合上海市标准建立我区失能老人分类标准和管理规范,拓展老年护理服务能力培训和提供喘息服务。

二是大力扶持和发展公益性社区养老护理服务机构和社工组织,加强志愿者服务队伍建设。

三是通过税收减免和补贴等方式,积极鼓励社会和民间力量参与失能老人长期照护服务。失能老人照料护理等为老服务,属于社会公共服务范畴,具有社会福利和公益属性。但就我区目前经济社会发展现状而言,单独依靠政府是无法满足失能老人照料需求的,我们在强调家庭对失能老人照料的重要作用时,要引导家庭、社区、机构继续发挥应有的作用。

3、完善配套政策,建立失能老人居家养老的社会支持网络

当前我区失能老人居家养老已在各社区逐步推广,他们的照料护理主要依靠传统家庭成员,传统照料模式中的角色相对恒定,配偶子女占据重要的位置,在传统照料中的位置难以替代。为此建议:

一是完善家庭服务支持政策,社区与非政府组织要加强对他们的支持,积极发展居家养老服务,建立社会化的服务机构和机制,培养专业化的养老服务员、病患护理员,配置必要的设备和器具,明确补贴标准和评估标准,通过社区照顾和家庭床位的开设,解决大多数失能老人一般性的居家照护需求。

二是参照国外有关经验和做法,制订经济保障、福利服务、人力保障、硬件设施、社会支持等方面的政策措施,确保家庭照顾的质量和可持续发展。

三是对于严重失能的老人,所需护理、设备设施要求高,要及时安排住进专业的养老机构。失能老人希望提供的社区服务需求主要有家庭康复、定期探访、帮助配药、家庭护理、健康咨询等,要提高他们对社区服务的满意度。

4、医养结合,为失能老人提供相应的社区卫生护理服务

一是社区长期照料失能老人慢性病医疗需求巨大,社区医疗护理服务需加大覆盖面。我区街道镇人均月医疗费用最低为1056.36元,最高为1611.13元,前者仅为后者的65.57%,平均为1337.65元;人均月药费最低为421.35元,最高为728.14元,平均为574.36元,前者仅为后者的57.87%。我区的个别街道,如曹杨街道60岁以上老人有2.6万,占户籍人口的29.4%,社区长期照料失能老人慢性病患病率高达95.93%,慢性病医疗需求非常大,急切需要系统、连续、综合、便捷、价廉的医疗服务,而社区卫生服务尚无法完全满足长期照料失能老人的这些医疗需求,社区卫生服务作为老百姓家门口的基本医疗服务提供者,要进一步加强社区护理功能,为社区失能老人的长期照料服务提供技术支撑;同时整合区内医疗联合体力量,发展多元化的社区医疗护理机构,打通医养结合瓶颈。

二是加强养老护理队伍建设,扩量提质,要加快老年医疗护理机构对失能老年人护理服务知识和技能的培训,通过专门培养、在职培训、岗位训练等多种途径,把养老服务人员训练成掌握专业社会工作知识和养护服务技能的专门人才。

5、改革创新,积极推进养老机构管理体制和运行机制改革

单纯依靠政府投入来发展养老事业,已不能满足日益增长的养老服务需求,建议借鉴国际经验,按照“社会福利社会化”、“养老事业社会办”的发展思路和经办方式,改革养老服务的供给方式。

一是借鉴公有制企业改制、重组的做法和经验,引入市场竞争机制,大力发展我区的养老机构和公益性社区护理服务机构。

二是推进以护理型为重点的养老机构发展模式,加强对养老机构的支持,有条件的供养机构要配备医务室和康复理疗室,创造条件让社区医生和专科医生到这些机构多点执业。通过执业护士和经过护理及相关专业系统训练的护理员配合,解决好上岗培训和继续培训的制度安排,让更多的从业人员取得养老护理员资格证书,分类管理养老护理人员。建议公办养老机构新增床位要以护理型为主。

三是在养老机构收住对象的定位上,禁止以老人入住不能失能作为限制条件。扩大养老机构提供专业化长期照护的服务面,当机构收住的自理老人逐渐失能时,建议要有让老人继续住在机构中并提供照护服务的相关规定。同时各养老机构应该拿出一定比例数量的床位(以5-10%为佳),来提供喘息服务。

四是在养老机构运营管理方面的资金紧张,护理方面的困难,包括熟练护工短缺、护理设施设备缺乏等,政府要提供政策支持,制定相关制度和规定并有效执行。积极落实已有的国家在土地、资金资助、税收减免、水电气收费等方面提出的一系列优惠扶持政策,充分发挥政策优惠对社会兴办养老机构的扶持和激励作用。